10月29日的陕西延安,中国文明乡风大会的会场里,31岁的张学智握着话筒,身后PPT上的老杏树格外打眼:树皮皴得像爷爷的手掌,枝桠间却挂着饱满的“M红杏”——每颗果子都套着透气袋,像藏着他这些年“扎进土里”的秘密。

谁能想到,这个站在台上讲“农业科技”的年轻人,7年前还是成都福洪镇的“网吧老板”。2018年之前,他的两家网吧天天满座,赚着“坐着就能来的钱”。可每次回家路过村头杏园,总能看见王婶蹲在路边哭:“一筐红杏才卖20块,烂在地里招苍蝇。”那时福洪镇的“福洪杏”早没了当年的风光——极端天气折腾、品种老化、盲目早采,亩产只剩700斤,一斤卖3块钱都没人要。

“我看着心疼。”张学智说。尽管父母骂他“傻”,爷爷劝他“农业太苦”,他还是咬着牙做了决定:关掉网吧,返乡种杏。接下来的一年,他泡在区农业农村局的培训班里,跟着省农科院专家蹲在地里记笔记,甚至自费去山东、陕西学技术,最后考下了国家级农业职业经理人证书。2018年底,他接过企业老板胡林的30亩老果园,正式创办阿智农场。

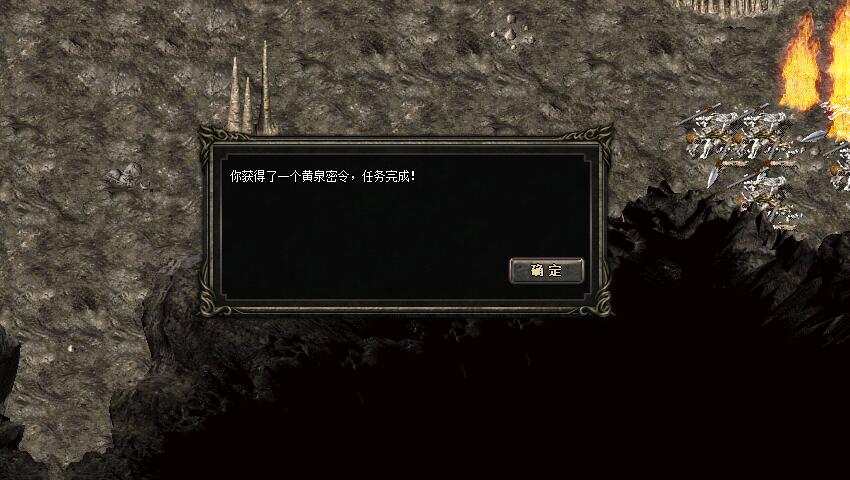

可刚动手就碰了“硬钉子”。第一次提出要把六七米高的老杏树“矮化”到3米时,村头李大爷举着锄头拦在园门口:“祖祖辈辈都是这么种的,你个毛头小子懂啥?”张学智没急,蹲在李大爷身边递了根烟:“您看这树,去年摘果得爬梯子,摔了两次。矮化后站在地上就能摘,每棵多结50斤,卖价翻三倍。”李大爷半信半疑试了一棵——第二年春天,那棵树结了满满一树果,卖了2000块,比往年多赚1200块。

慢慢的,农户们开始跟着他干。他把省农科院的“M红杏”嫁接到老树上,用有机肥养土,增宽树间距让阳光透进来。“去年‘M红杏’第一次上市,一颗卖8块,订单排到年底。”张学智笑着说,“现在农户自己定价格,再也不用看收购商脸色。”数据不会说谎:亩产从700斤涨到2400斤,亩均产值从4000块跳到2万,有的农户一亩地多赚8000块。

更暖的是,张学智把示范园的围栏修得很低——村民路过想剪新品种枝条,直接伸手就能拿。“好品种不是我的,是大家的。”去年,杏花社区的张阿姨用他的技术嫁接5亩地,年底多赚4万块,逢人就说“学智没忘本”。截至他已经带动成都周边600余户农户,辐射面积1万余亩,农场还成了“全国家庭农场主典型案例”。

在延安的会场上,张学智说:“乡村振兴不是一个人赚大钱,是让每棵老杏树都发新枝,每个农户都能笑着数钱。”现在的他,正忙着两件事:一是和高校合作搞农耕研学,让孩子们在园子里认杏树、学嫁接;二是联合其他“乡村运营师”,把好技术分享给更多人。“未来5年,我想把杏园变成‘活的乡风博物馆’——老人们讲过去的事,年轻人干现在的活,孩子们看未来的希望。”

风掠过阿智农场的杏树,枝叶沙沙响。那棵最早被矮化的老杏树,正挂着满树红果——它像一个“见证者”,看着一个网吧老板变成新农人,看着老杏园变成“共富园”,看着乡村里的每一个人,都慢慢活成了“有奔头的样子”。