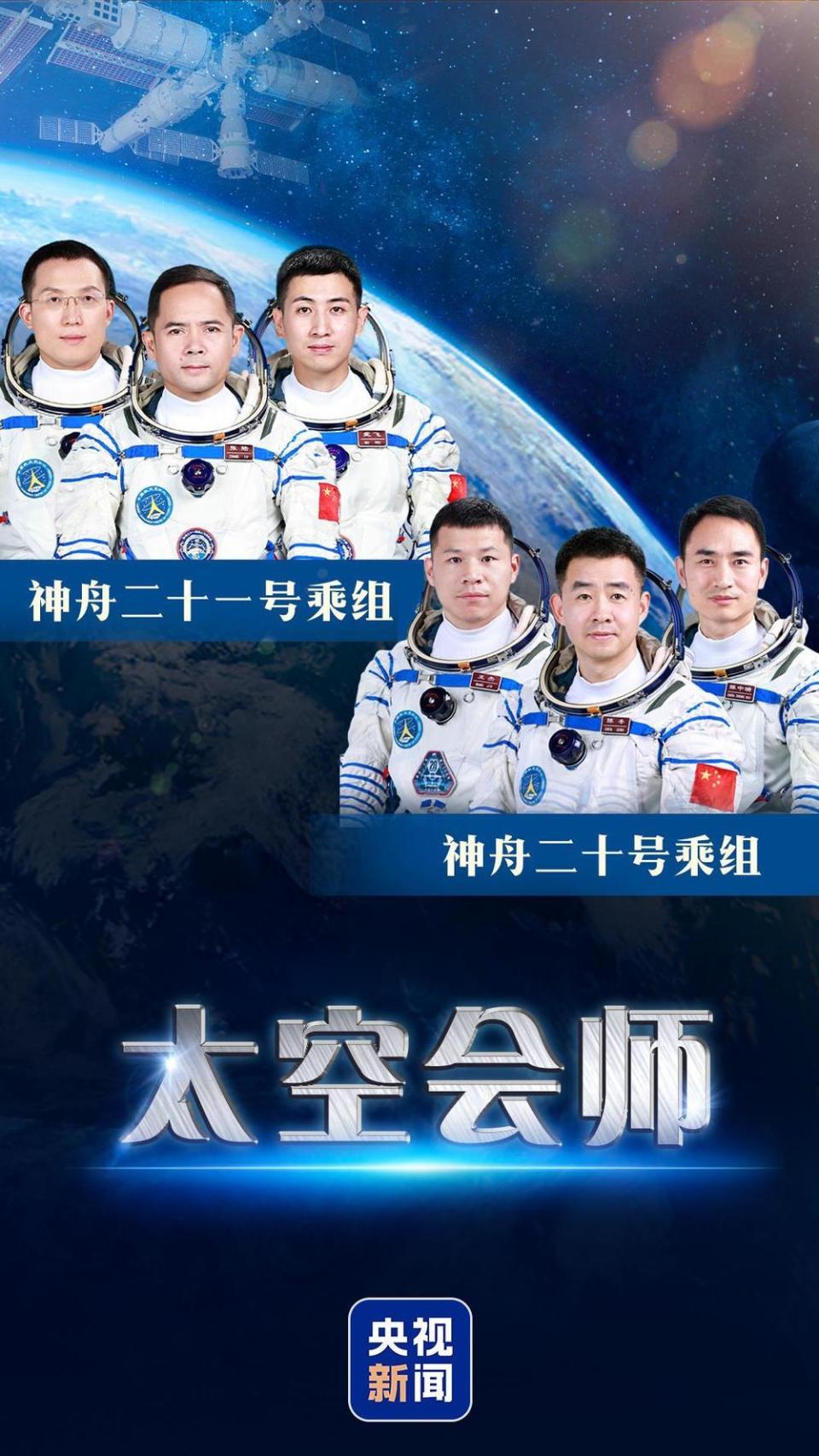

10月31日深夜到11月1日清晨,中国人的“行动力”,在两个“极端坐标”里写满浪漫:一边是酒泉卫星发射中心的火箭尾焰,把神舟二十一号“送”上300公里高的太空;一边是上海吴淞口码头的船笛,送“雪龙”“雪龙2”带着第42次南极考察队,驶向1.5万公里外的冰原。

先说太空那桩“最快的约会”——23点44分的酒泉,当长征二号F火箭拖着橘红色火焰腾空时,直播间里有人刷“这团火,比跨年烟花还燃”。可更燃的在后面:仅仅3小时22分钟后,神舟二十一号就精准“贴”上了天和核心舱前向端口——这是神舟飞船与空间站交会对接的“最快纪录”。凌晨3点多,当神舟二十号乘组打开舱门,笑着喊“欢迎回家”时,屏幕外的我忽然想起,去年看神舟十八号对接时,还得等6个小时,“中国航天的‘加速度’,真是把‘效率’刻进了芯片里”。

再看南极那趟“最远的征程”——11月1日上午的码头,“雪龙”兄弟船的红白船身倒映在江面上,500多名队员背着登山包、抱着科研设备往船上搬,其中有个穿藏青冲锋衣的小伙子,裤脚还沾着昨天整理物资的灰尘,他跟队友开玩笑:“我妈塞了包重庆火锅底料,说等在南极冰面上煮的时候,要拍视频给她看——‘让冰原也尝尝咱们川渝的热乎劲’。”这趟8万海里的航程,可不只是“看风景”:要把秦岭站的配套设施“搭稳”,要在阿蒙森海的海底“摸清楚”洋流规律,还要让国产极地装备在-40℃的环境里“练本事”——连泰国、智利的科研人员都跟着来,“想看看中国怎么把‘极地科研’做成‘国际拼图’”。

其实昨天刷到这两条新闻时,我正坐在重庆的小面馆里吃豌杂面,老板举着手机喊:“你看,咱们中国人又‘搞大事’了!”是啊,从太空的“最快对接”到南极的“最长航程”,哪一桩不是“把硬骨头啃成棉花糖”?航天人熬了无数个通宵,才把对接时间从6小时压到3.5小时;考察队员试了几百次装备,才敢把“雪龙2”开进冰缝里——咱们的奋斗从来不是“喊口号”,是把每一步都踩进泥土里,把每一个“不可能”变成“下一次出发的理由”。

傍晚翻朋友圈,看到一位航天家属发的动态:“他说,对接成功时,透过舷窗看地球,像颗蓝水晶——那是咱们中国人,把‘奋斗’写进了宇宙里。”而南极考察队的队员则说:“等明年回来,要带块冰芯给儿子看,‘这是爸爸从南极带回来的‘时间胶囊’,里面藏着咱们这代人的努力’。”

你看,无论是300公里的太空,还是1.5万公里的南极,中国人的“出征”从来不是“孤胆英雄”——是一群人把“小我”拼成“大我”,把“当下”活成“未来”。当太空里的舱门打开,当南极的船笛鸣响,这两场“跨时空的出发”,其实在说同一句话:

我们从来不怕远,因为要去的地方,叫“更辽阔的中国”。